賃貸マンションにも、防災力向上の新しい波

火災・防災に強い、不燃で堅固な建物のコンクリート造の「分譲マンション」が、戦後の高度成長期から建てられ、ここへきて”都会の住宅“として、すっかり定着した。とくに都心では木造住宅を建てている姿が、全く見られなくなった。それに代わって、タワーマンションがニョキニョキ乱立。つれて、こうした分譲マンションの防災対策も、東日本大震災や熊本地震、川崎・武蔵小杉でのタワマン水害などを経て、曲がりなりにもハード、ソフトの両面から、種々の対策が講じられてきている。

一方、同じ共同住宅といわれる「賃貸マンション」についての防災対策はどうかというと、これは全くお手上げのお寒い状況。しかし、ここへきてようやく、防災力向上を目指した賃貸マンションの防災対策に取り組むところが出てきて、その曙光が見えはじめてきた。

(1)UR(都市再生機構)が、UR賃貸マンションの防災で共同研究に着手

その先駆けとなるのが、UR(都市再生機構)の動き。URはこのほど、筆者が監事をしているマンション防災協会と業務提携して、2024年度からURの賃貸マンションにおける防災力向上を目指した共同研究を始めることになった。その内容は3カ年にわたる共同研究で、さまざまな研修プログラムを作成し、災害対応にかかわるワークショップによる課題を抽出、3年目の2026年度には各種の防災マニュアルを策定して、管理者と居住者との災害対応時の行動変容をうながして、防災力の向上を目指すというもの。

こうした動きに呼応するかのように、民間でも新築の賃貸マンションの防災対策に、本格的に乗り出すところがでてきた。不動産最大手の三菱地所が供給する賃貸マンションで、災害発生時に居住者同士が助け合うという新しい仕組みを、ソフト、ハードの両面から初めて導入した。

(2)管理組合のない賃貸マンションでは、防災対策は難題中の難題

一般的に民間の賃貸マンションでは、①居住者に一人暮らしの若者が多く、なんとなく孤独で不安だ、②入居者が短期間で入れ替わって、玄関の表札に名前を書いてある人が少ない、③このため隣りにどんな人が住んでいるのかも知らず、居住

者同士のつながりが極めて薄く、事件や災害が発生した時には心細くなる、④分譲マンションのような管理組合がないため、居住者による組織が組成しづらい、⑤災害発生時に必要な居住者同士のコミュニティーがなく、助け合うことが難しい、⑥災害時に管理会社は駆けつけてはくれない――など、賃貸マンション特有の難題が多い。

(3)民間でも三菱地所が、居住者同士で助け合う防災システムの仕組みを導入

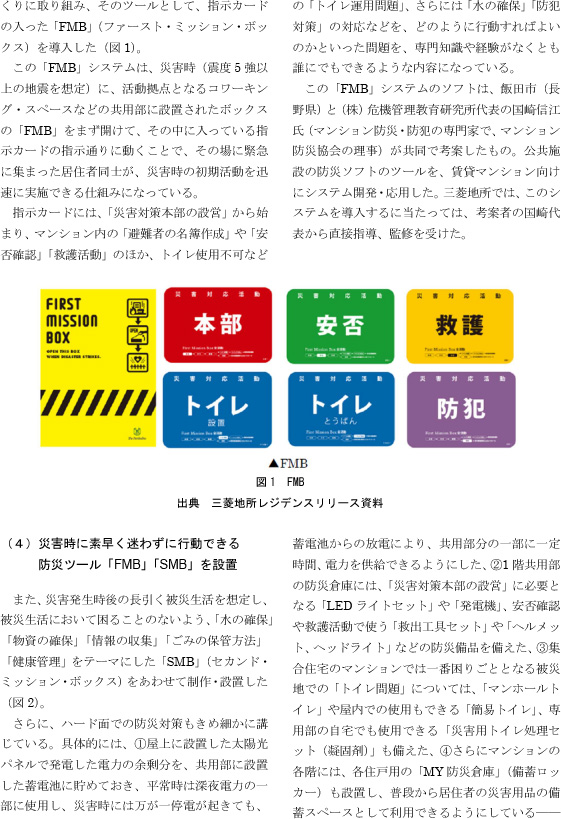

そこで三菱地所では、災害発生時から、その場に居合わせた入居者だけで、災害対策の初期活動が迷わずに迅速にできる助け合うための仕組みづくりに取り組み、そのツールとして、指示カードの入った「FMB」(ファースト・ミッション・ボ

ックス)を導入した。

この「FMB」システムは、災害時(震度5強以上の地震を想定)に、活動拠点となるコワーキング・スペースなどの共用部に設置されたボックスの「FMB」をまず開けて、その中に入っている指示カードの指示通りに動くことで、その場に緊急に集まった居住者同士が、災害時の初期活動を迅速に実施できる仕組みになっている。

指示カードには、「災害対策本部の設営」から始まり、マンション内の「避難者の名簿作成」や「安否確認」「救護活動」のほか、トイレ使用不可などの「トイレ運用問題」、さらには「水の確保」「防犯対策」の対応などを、どのように行動すればよいのかといった問題を、専門知識や経験がなくとも誰にでもできるような内容になっている。

この「FMB」システムのソフトは、飯田市(長野県)と(株)危機管理教育研究所代表の国崎信江氏(マンション防災・防犯の専門家で、マンション防災協会の理事)が共同で考案したもの。公共施設の防災ソフトのツールを、賃貸マンション

向けにシステム開発・応用した。三菱地所では、このシステムを導入するに当たっては、考案者の国崎代表から直接指導、監修を受けた。

図1:FMB

出典:三菱地所レジデンスリリース資料

(4)災害時に素早く迷わずに行動できる防災ツール「FMB」「SMB」を設置

また、災害発生時後の長引く被災生活を想定し、被災生活において困ることのないよう、「水の確保」「物資の確保」「情報の収集」「ごみの保管方法」「健康管理」をテーマにした「SMB」(セカンド・ミッション・ボックス)をあわせて制作・設置した。

さらに、ハード面での防災対策もきめ細かに講じている。具体的には、①屋上に設置した太陽光パネルで発電した電力の余剰分を、共用部に設置した蓄電池に貯めておき、平常時は深夜電力の一部に使用し、災害時には万が一停電が起きても、

蓄電池からの放電により、共用部分の一部に一定時間、電力を供給できるようにした、②1階共用部の防災倉庫には、「災害対策本部の設営」に必要となる「LEDライトセット」や「発電機」、安否確認や救護活動で使う「救出工具セット」や「ヘルメット、ヘッドライト」などの防災備品を備えた、③集合住宅のマンションでは一番困りごととなる被災地での「トイレ問題」については、「マンホールトイレ」や屋内での使用もできる「簡易トイレ」、専用部の自宅でも使用できる「災害用トイレ処理セット(凝固剤)」も備えた、④さらにマンションの各階には、各住戸用の「MY防災倉庫」(備蓄ロッカー)も設置し、普段から居住者の災害用品の備蓄スペースとして利用できるようにしている――など、かなりの充実度。体力のある三菱地所ならではできることと、思えた。

図2:SMB

出典:三菱地所レジデンスリリース資料

(5)「ザ・パークハビオ」賃貸シリーズとして「中野富士見町ガーデン」で実現

同社では、賃貸マンションにおけるこの防災システムを、高品質賃貸マンションシリーズの「ザ・パークハビオ」シリーズに適用、その第一弾として「ザ・パークハビオ中野富士見町ガーデン」(東京都中野区弥生町2丁目、14階建て、総戸数

115戸)で実現、今後も「ザ・パークハビオ人形町レジデンス」や「横浜市神奈川区六角橋1丁目」で導入計画でいる。

図3:ザ・パークハビオ中野富士見町ガーデン(筆者提供)

図4:実際に設置されたFMB(筆者提供)

(2024年12月掲載)

機関誌「マンション防災の眼」2024年11月発行

|